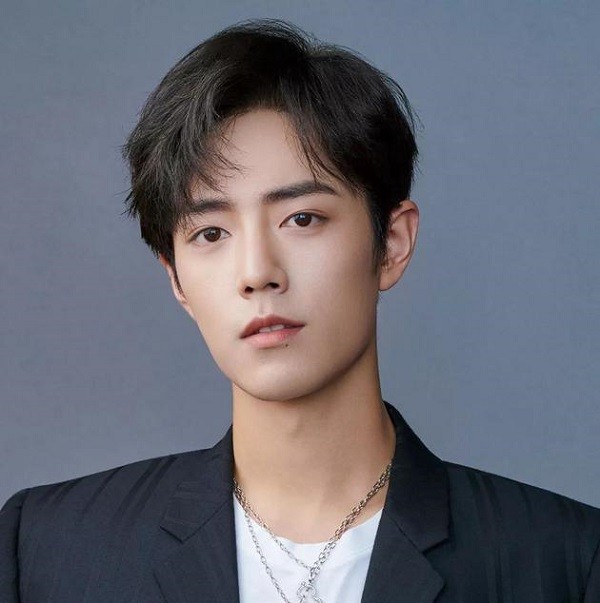

肖战代言,从亏损到营收百亿 复盘国潮李宁的二次创业

近日“三十而立”的李宁,公布了2020年全年业绩。

公告显示,2020年李宁收入达144.57亿元,较2019年同期上升4.2%。

公司权益持有人应占净利润为16.98亿元,同比上升13.3%,扣除一次性与经营无关的损益后同比上升34.2%。

成立于1990年的国产体育用品公司李宁,在经历了初创的成长期和扩张期后,曾在2011年迎来库存危机,面临经营调整。

从2015年开始,李宁进入深度调整期,赚钱能力逐渐恢复,至今为止连续五年保持了高增长。

而回看李宁的发展历史可以说是跌宕起伏一点都不为过。从营收94.55亿到亏损20亿,自救未成冲向死亡线,又被拉回。

事实上,李宁品牌发展的背后,映射了中国运动市场的变化。

在这些变化下,李宁究竟是如何重回颠覆,并打破消费者固有品牌形象,成为年轻人的“心头好”?

秉承多元化发展

不容否认,“黑天鹅”事件让全球零售市场都受到影响,在体育用品行业同样如此。

但是,运动消费需求并未消除,只是短暂被压制,而随着大环境的改善,体育用品消费市场复苏动能强劲。

从财报中不难看出,李宁依旧在专业运动板块和时尚板块持续发力,专业运动板块的强劲表现构成了李宁营销和业绩增长的主要部分。

而作为“国潮”代表的李宁,其在时尚运动系列不断加码,不断创新的产品强化了李宁的品牌调性,通过社交传播吸引了更多年轻消费者的注意。

从创业起,李宁就在专业体育领域深耕,消费升级持续走强以及技术进步带来的信息传播。

让消费变得越来越多元化,李宁产品覆盖了从普通运动爱好者到顶级职业运动员各层级用户的需求。

在国内市场,李宁品牌采用直营与经销两种模式,通过线下线上多元渠道进行销售。

其中经销模式为线下主要销售模式,2020年,李宁门店数约为5912,经销门店数量占绝对数。

不同于很多品牌,李宁更追求内向生长,挖掘产品、品牌的自身能力和价值,这一点从李宁的品牌认知中就能看出来。

这也符合后疫情时代,比拼的是综合能力和抗风险性,李宁近年来的内生改善逻辑继续兑现。

多品牌投资能与李宁主品牌在品牌营销、市场推广、赛事赞助和渠道拓展上产生协同效应。

不管是投资或是持有,在品牌上的多层次布局也是提升各项效率的快捷方式。

例如深谙多品牌之道的安踏,旗下中FILA品牌收入规模已相对较大,为安踏的市场恢复做出了巨大贡献。

李宁的策略就是注重用户需求,持续聚焦多渠道策略,强化渠道零售效率。

但要实现这一目的,却绝非易事,李宁是如何实现的呢?数字化就是最好的救命稻草。

在麻雀君看来,数字化用户就是要把线下客流或者用户全面数字化,打通线上线下,积累全面完整的消费者数字资产。

不过,需要注意的是,数字化用户不是收集用户联系方式,也不只是积累粉丝,而是在保护隐私的前提下实现用户行为的全面数字化。

数字化触达,就是则强调通过三种在微信生态中经过验证的可规模化的新业态触达消费者。

包括官方小程序,官方导购和超级社群,触达是获取新客的重要手段。

数字化运营,是企业通过数据驱动商业决策优化,优化运营和营销,这是企业数字化要实现的终极目标。

也就是说,企业要先把用户数字化,有了用户数字化,就可以把营销数字化,也就是通过数字化方式触达用户。

积累了用户和营销数字,可以通过数字来驱动企业的决策,从而降低成本,提高效率

数字化贯穿全部环节了解了方法论以后,具体到李宁是如何数字化转型的呢?

在产品方面,李宁围绕篮球、跑步、训练、羽毛球及运动时尚五大核心品类,聚焦运动科学研究。

开发产品专业功能属性,深化品牌运动基因;挖掘中国文化和流行文化元素,传递独特的品牌价值。

在渠道策略上,李宁集团持续聚焦多渠道策略,加强与优质零售商合作,推动零售渠道效率优化,增强市场覆盖质量。

在数字化运营方面,李宁经过持续推进可复制的高效单店盈利模型,提升门店经营效率。

逐步完善零售运营平台功能,并在店铺视觉形象方面持续升级,强化消费者认知。

同时,为了有效管理数据,李宁搭建了自己的数据中台,实现了会员一体化、供应一体化、渠道一体化。

曾几何时,这种被哄抢的盛况只是国际大牌的命运。

而李宁这个土生土长的民族品牌,终于打了一场翻身仗,告诉全世界:我们中国的品牌不比外国差!

跨界玩不停

李宁不断丰富运动时尚品类的娱乐营销资源,配合灵活多样的跨界资源,吸引年轻消费群体的关注。

在时尚意见领袖的带动下获得更多主流消费者的认同,提升品牌形象与价值。李宁和新东方一样,都面对着如何让年轻人接受自己的问题.

曾经,李宁尝试更换了商标和广告语,让更年轻的明星代言,但这些尝试都是表面功夫,年轻消费者并不买账。

现在的李宁已经学会了如何更好地与年轻人相处。尤其是大胆地去各类IP跨界合作,一起玩梗,迅速拉近了和年轻消费者的距离。

的确,放眼整个零售市场,联名营销都并不稀奇,但李宁的联名营销却玩得尤为出众。

无论是联名的对象,还是联名产品的设计,李宁的眼光很独到

近年,李宁和成龙、人民日报、奈雪的茶、红旗汽车、星球大战、米奇、迪士尼、宝马、小米等各种品牌都合作推出了产品。

成功的联名产品,是一套营销和产品的组合拳,既能在市场上提供全新热点吸引眼球,又能让产品本身产生差异化。

最终的结果是,成功的联名可以极大地拓展品牌的内涵与价值。

品牌联名不仅是提升销量和口碑的方式之一,也是传达品牌精神和态度的渠道。

尝试通过不同的跨界合作,向外界传达李宁品牌的价值观,吸引志同道合的人群,不断扩大品牌的影响力。

不管是品牌聚焦还是市场再造,都需要对市场进行测试;不管是在管理体系升级还是营销措施,亦是战略调整的直观显现。

纵观历年李宁财报以及企业历程,不难发现,李宁公司持续试错,从市场领跑到陷入经营低谷再到复苏,李宁在寻找自我的奔跑节奏。

就拿广告语来说,从“一切皆有可能”再到“一切皆有可能”是一个轮回。

重新拥抱消费者的同时也谋求着新一轮的发展。

此时的市场与之前不可同日而语,90后们的消费能力逐年上升,Z世代崛起,移动互联网的迅猛发展。

让电商以及社交成为流行,摆在李宁面前的问题是,如何找到产品与需求最理想的交汇点。

在财报中,李宁公司又一次明确了“单品牌、多品类、多渠道”的基本发展战略。

综合看,主品牌五大核心板块皆有良好表现,专业运动类的跑步和篮球板块相继发力。

尤其是篮球品类在重点的投入和良好口碑效应下,一直保持平稳增长的态势。

而近年来,大走“国潮”路线的时尚运动品类也为李宁品牌带来十分可观的市场流量。

一方面,耐克、阿迪达斯等头部品牌通过产品机构不断向下挤压市场,另一方面,国内品牌竞争激烈,互联网品牌也在抢占市场。

包括李宁在内的中国传统运动品牌需要进一步强化品牌属性和产品控制力,而如何契合当下的消费潮流也是重中之重。

李宁公司在财报中表示,疫情进一步催生了国民健身和健康意识,运动健康消费需求的增强进一步促进了体育消费的增长。

在此背景下,持续聚焦李宁式体验价值,针对消费者的个性化需求优化营销策略,提升消费者体验。

2021年,大型体育赛事望提振运动消费需求,更高维度看,需求和供给推动运动品牌市场景气向上。

李宁作为本土运动品牌,综合潜力巨大。在后疫情时代,短期看,市场消费需求将被释放,依托产品力和品牌张力,有望继续提升市场份额。

而从长期看,稳定的管理层以及组织架构是否可以带领李宁公司优化产品结构、平衡资本利用、打通高端运动市场的纵深成为关键所在。

作为本土运动品牌的李宁,李宁未来的潜力巨大。

从2015年开始数字化运营,虽然只有五年多时间,但已经让我们看到了数字化的魅力。

但未来,李宁要形成企业竞争力,还将面临市场等挑战,数字化或许可以成为其最有利的武器。

声明:文章来源自网络,本网站刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,欢迎致电010-5660 5308或邮件至viphgs@163.com,我们将及时更正、删除,谢谢。